Das verlorene Gold der Nibelungen

Der Nibelungenhort zählt zu den berühmtesten Schätzen der Welt. Im Nibelungenlied wird mit dem lapidaren Satz „Zwölf Leiterwagen fuhren vier Tage lang dreimal hin- und her, um den Goldschatz fortzuschaffen“ dieser gewaltige Schatz beschrieben. Der Schatz wurde angeblich von Hagen, einem Gefolgsmann des burgundischen Königs Gunther im Rhein versenkt.

Die Suche nach dem verschollenen „Gold“ beschäftigt Schatzsucher seit Jahrhunderten. Durch private Recherchen konnten bisher mehrere Orte ausfindig gemacht werden, auf die die berühmte Strophe „er sancte in da ze Loche allen in den Rin“ passen soll, der Schatz wurde aber bisher nicht gefunden. Die einzige logische und systematische Vorgehensweise bei der Suche nach dem verschollenen Nibelungenschatz, ist die, alle Theorien, bekannten Fakten und Daten, Schilderungen und Berichte gegeneinander abzuwägen. Zu der Zeit, als der Schatz verborgen wurde, gab es keine andere Möglichkeit der Wiederfindung, als die genaue Kenntnis der Lage. Somit genügte es, den Schatz durch einfaches Verbergen (vergraben oder versenken) dem allgemeinen Zugriff zu entziehen. Nur mit dem nötigen Wissen um die Umstände und der exakten Kenntnis der Örtlichkeit war dann ein Auffinden möglich. Wer sich heute mit dem Nibelungenlied und dem Nibelungenschatz befasst, muss parallel zum Lied auch historische, geografische und archäologische Quellen zu Hilfe ziehen. Primäre Quelle für diese Recherche ist die Nibelungenhandschrift in der Fassung B, nach dem mittelhochdeutschen Text von Karl Bartsch.

Die Entstehungsgeschichte des Nibelungenliedes wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Folgende Theorie wird dabei favorisiert: Im 5./6. Jh. entstanden zwei voneinander getrennte Lieder, die die beiden Hauptsagenkreise beinhalten: ‚Das fränkische Brünhildlied‘ (erzählt die Geschichte Siegfrieds) und „das fränkische Burgunden Lied“ (erzählt vom Untergang der Burgunder). Gegen Ende des 12. Jahrhunderts erhielt das inhaltlich auf diesen älteren mündlichen Traditionen beruhende ‚Nibelungenlied‘ Schriftgestalt. Wenn man die Geschichte vom Untergang der Burgunder als konstitutiv für das Nibelungenlied betrachtet, dann wird dieses wahrscheinlich nicht allzu lange nach der Vernichtung des rheinischen Burgunderreichs entstanden sein, vermutlich im Umkreis der Überlebenden im neuen Burgunderreich an der Rhone. Ein ‚Original‘ ist leider nicht erhalten, bzw. wurde bisher nicht gefunden. Der Autor des ‚Nibelungenliedes‘ ist nicht bekannt, es wird aber davon ausgegangen, dass es sich bei dem Epos um die geschlossene Dichtung eines einzigen Dichters handelt. Der Text des Nibelungenliedes ist der Nachwelt in 34 teils vollständigen, teils fragmentarischen deutschen Handschriften, sowie einer niederländischen Umarbeitung erhalten geblieben. Es existieren 11 vollständige und 23 fragmentarische Handschriften. Die meisten davon wurden im deutschen Sprachgebiet der Schweiz, Vorarlberg und Tirol gefunden. Die drei ältesten, vollständigen Handschriften bezeichnete der Nibelungenforscher Karl Lachmann mit den Großbuchstaben A, B, C.

Wenn auch die Forschung sich bisher nicht dazu bereit erklärt hat, das Nibelungenlied als wahrheitsgemäße Überlieferung anzuerkennen, so lassen sich doch die im Lied geschilderten Ereignisse und Orte ins 5. Jahrhundert einordnen, womit eine Brücke geschlagen werden kann, zum Volk der Burgunder, die mit ziemlicher Sicherheit um 413 n. Chr. in Worms siedelten.

Im Nibelungenlied gehörte der Schatz (Hort) dem Volk der Nibelungen und war in einem Berg verborgen. Siegfried bemächtigt sich des Schatzes. Nach Siegfrieds Tod lässt Chriemhild den Schatz nach Worms bringen, wo sie ihn mit vollen Händen verteilt und dazu nutzt, um fremde Ritter zu verpflichten, so Strophe B∗ 1128: „An die Armen und die Mächtigen verteilte sie nun ihr Gut“. Der Schatz wurde damit zu einer tödlichen Gefahr für die Burgunden. Um das Reich zu schützen, bemächtigt sich Hagen des Schatzes und versenkt ihn im Rhein. Der Schatz ist bis heute verschollen.

Eine Suche kann dennoch erfolgreich sein. Im Nibelungenlied gibt es mehrere Hinweise, die vielleicht weiterhelfen können. So heißt es in Strophe B∗1137: „Er hoffte, sie könnten ihn eines Tages wieder nutzen“. D. h. der Schatz sollte wiederbringlich verborgen werden. In der Handschrift B gibt es noch einen weiteren Hinweis darauf, dass der Schatz wiederbringlich verborgen wurde. In Strophe B∗2368 sagt Hagen: „Wahrhaftig ich habe geschworen, dass ich den Hort nicht zeige, solange einer meiner Herren am Leben ist: solange werde ich ihn niemandem geben“. Das ergibt nur Sinn, wenn der Schatz für Hagen noch verfügbar war. In Strophe B∗1122 heißt es: „Nun sollt ihr über den Schatz Wunderdinge berichten hören: Er enthielt, was zwölf riesige Wagen in vier Tagen und Nächten im günstigsten Fall aus dem Berg herausschaffen konnten, und dabei musste jeder von ihnen an einem Tag dreimal hin- und herfahren“. Diese Hinweise, die das Nibelungenlied selbst gibt, sind deutliche Indizien dafür, dass der Schatz mit nicht allzu großem Aufwand versteckt wurde. Erstens handelte es sich um große Mengen schweren Metalls, bei dem der Transport größere logistische Probleme aufwarf; zweitens sollte das Versteck ja kein dauerhaftes Depot darstellen, sondern nur vorübergehend die Schätze aufnehmen; drittens wollte man schnell und ohne allzu große Mühen wieder drankommen; viertens sollte das Versteck absolut sicher sein.

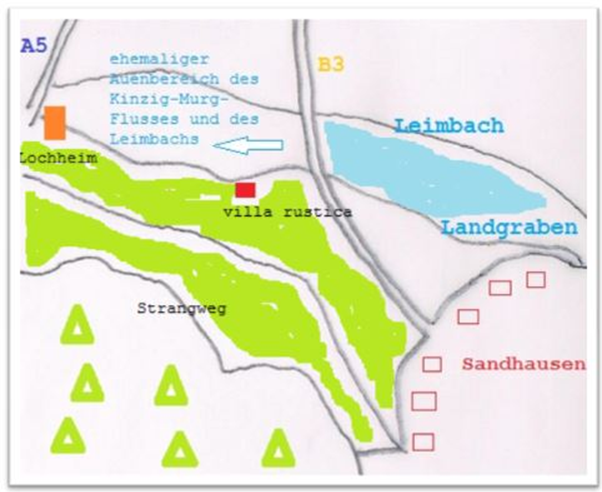

Um den Nibelungenschatz ausfindig zu machen, muss man die im Nibelungenlied genannten Orte zunächst anhand aktueller topografischer und geografischer Merkmale (Geländeformen, Flussverläufe, Siedlungsstrukturen) eingrenzen. Die umstrittenste Strophe im Nibelungenlied ist die, in der der Ort, an dem der Schatz von Hagen versenkt wurde, beschrieben wird. Hier gibt es je nach Version des Nibelungenliedes verschiedene Formulierungen. Die verschiedenen Interpretationen dieser Strophe stammen von den jeweiligen Übersetzern, die die Texte aus dem Mittelhochdeutschen übertragen haben. Im Urtext der Handschrift B heißt es: „Er sancte in da ze Loche allen in den Rin“. Im Mittelhochdeutsch des 13. Jahrhunderts wurden nach der damaligen Schreibweise nur Eigennamen großgeschrieben. („Dâ zen Burgonden“ B∗5) und „ze Wormez bi dem Rîne“ (B∗6) übersetzt „in Burgund, in Worms am Rhein“, sind beides Eigennamen und konkrete Ortsangaben im Nibelungenlied. Wahrscheinlich ist also auch „dâ ze Lôche“ (B∗1137) eine Ortsangabe: übersetzt: bei einem Ort Lôch in den Rhein. In den Handschriften A und C wird von der Versenkung „da ze loche“ gesprochen. Doch nur in der Handschrift B wird Loche großgeschrieben. Die Übersetzung der entsprechenden Strophe aus der Handschrift B lautet: „Er senkte in da zu Lochheim allen in den Rhein“. Wo aber lag Lochheim am Rhein? Es gab eine Wüstung dieses Namens am nordwestlichen Rand der Gemeinde Sandhausen im Norden Baden-Württembergs. Sie lag südlich des Leimbachs und nördlich der großen Sanddünenfelder auf einem flachen Sandrücken am Südrand des Neckarschwemmkegels in der Neckar-Rhein-Ebene. Vielleicht hat der unbekannte Verfasser der Nibelungenhandschrift dieses Lochheim gemeint.

Lochheim (da zem Loche)

Vermutlich meinte der Bearbeiter der Handschrift B mit Lochheim eine Wüstung am Leimbach zwischen Kirchheim und Bruchhausen, an welche der Flurname die Lochäcker auf der Gemark Kirchheim heute noch erinnert Das Dorf Lochheim gehörte zum Großgewann „Lochheimer Feld“. Als Grenzen am Lochheimer Feld erscheinen die Bruchhäuser Wiesen, der Sandberg, der Herrenstrang und die Römerstraße Heidelberg – Speyer. Von der Römerstraße sind noch heute Teile in Gebrauch. Bei Sandhausen heißt sie Speyerer Straße. An der Speyerer Straße lag das oben genannte Dorf Lochheim. Die Steinigte Äcker werden später als Teil des Lochheimer Feldes genannt. Der heutige Strangweg von Sandhausen aus war die Verbindung zum Dorf Lochheim (Entfernung ca. 1 km) und später zum Lochheimer Feld. Wann die genaue Ortsgründung stattfand, ist unbekannt. Die erste nachweisbare urkundliche Erwähnung Lochheims stammt aus dem Jahr 1131, ältere Keramikfunde deuten jedoch auf eine Besiedlung schon seit dem 7. Jahrhundert hin. Nicht ganz abwegig ist die Theorie, das Lochheim aus einer römischen Villa Rustika entstanden sei. Die Anwesenheit der Römer in der Gegend von Sandhausen ist durch archäologische Funde nachgewiesen. Bei den Gesteinsfunden im „Feilheckgewann“ handelt es sich um die Reste einer römischen Villa. Sie stand dort, wo der von Heidelberg kommende Speyerer-Weg in den Hardtwald eintritt am linken Ufer des Leimbaches.

Im Gewann „Steinigte Äcker“ stand im Jahr 200 n. Chr. eine große römische „Villa Rustika“, ein römischeGutshof mit Privatfriedhof, zu dem auch ein riesiges Monumental Grabmal gehörte, das ca. 25 m hoch war und weithin sichtbar in der Nähe der damals stark befahrenen Römerstraße ebenfalls am linken Ufer des Leimbaches stand. Voraussetzung für die römischen Ansiedlungen war unter anderem immer ein reichliches Wasservorkommen, zumal das Bad zu den täglichen Übungen der Römer gehörte. Daher auch die Nähe zu einem fließenden Gewässer. Um 260 n. Chr. zogen sich die Römer auf die linke Rheinseite zurück. Das römische Landgut wurde aufgegeben und verfiel.

Die Gebäude oder zumindest deren Ruinen dürften im 5. Jahrhundert als die Burgunden in Worms siedelten, aber noch vorhanden gewesen sein. Die Turm-Grabsäule soll sogar noch bis ins 6. Jahrhundert gestanden haben, dann wurde auch sie umgelegt und für Bauzwecke verwendet.

Die im 13. Jahrhundert ausgegangene Siedlung Lochheim wurde bisher immer auf Kirchheimer oder Oftersheimer Gemarkung vermutet; die archäologischen Funde zeigen jedoch, dass sie sich größtenteils auf Sandhausener Gebiet befand. Anhand von Luftbildern konnte die frühere Lage mehrerer Häuser, einer Kirche sowie einer Wasserburg mit mehreren Wassergräben erkannt werden. Ein Graf Boppo von Lauffen war der Dorfherr von Lochheim. Er verkaufte aber seinen Besitz im Jahre 1196 an das Kloster Schönau. Ein Bischof Lupold von Worms hatte in Lochheim ebenfalls Eigentumsrechte. Außerdem besaß er das Patronatsrecht über die Lochheimer Kirche, da das Gotteshaus eine Wormser Gründung war. Dieser Bischof übergab im Jahr 1196 seinen Besitz ebenfalls dem Kloster Schönau. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde das Dorf Lochheim vom Kloster Schönau aufgelöst. Außer ein paar Gewann Namen ist von Lochheim nichts mehr übrig geblieben. An der rot hervorgehobenen Stelle im oberen Kartenausschnitt lag der Ort Lochheim. Er erstreckte sich über eine Fläche von mindestens 6-8 ha. Lochheim existiert nicht mehr. Im Jahr 1208 wurde die Kirche, das letzte Gebäude im Ort im abgerissen. Der Nibelungenschatz liegt heutzutage vermutlich auf dem Land. Seit dem Burgunderreich am Rhein, hat sich der Flusslauf erheblich verändert. Wo heute ein Feld ist, waren zur Zeit der Burgunder noch Flussarme. Der alte Ostrhein ist verlandet und der ursprünglich im Ostrheinbett fließende Leimbach hat seinen Lauf verändert. Die Örtlichkeit, wo Hagen den Schatz vermutlich versenkte, sieht heute ganz anders aus. Sie lässt sich aber vielleicht lokalisieren, wenn man die topografischen Gegebenheiten zur Zeit des burgundischen Reichs auf die heutige Zeit überträgt. Bei der Größenordnung des Schatzes handelt es sich um einen beachtlichen Fremdkörper im umgebenden Erdreich. Für die Suche sollte ein Gerät zur Lokalisierung verborgener metallischer Objekte verwendet werden. Es gibt heute ausgezeichnete und preiswerte Such- bzw. Ortungsgeräte auf dem Markt. Metalldetektoren der gehobenen Preisklasse erreichen im Schnitt bereits bis zu sechs Meter Tiefe. Eine weitere Möglichkeit zur Untersuchung des Versenkungsortes bietet die geophysikalische Prospektion > siehe weiter unten. Die Durchführung erfolgt ohne Eingriff in den Boden. Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen können so zerstörungsfrei (in Absprache mit den Bewirtschaftern) untersucht werden. Eine weitere Methode das Schatzversteck zu lokalisieren bietet die Luftbildarchäologie > siehe weiter unten.

Das rechte Bild zeigt deutlich sichtbare Schatten- und Bodenmerkmale in der näheren Umgebung von Lochheim. Die Unterschiede in der Bodenfärbung könnten ein Hinweis auf ein hier im Boden liegendes Plattboot sein. Die Größenordnung, ca. 12 m könnte passen. Das Boote im Boden lange Zeit überdauern können, zeigen die Funde bei Mainz, Xanten und Zwammerdam. Und dann gibt es da noch die Wünschelrute, die billigste, aber auch umstrittenste Methode. Die Wünschelrute soll angeblich auf Ausstrahlungen von Erzen und Metallen, Wasseradern, geologischen Verwerfungen oder verborgenen Gegenständen im Erdreich reagieren, allerdings, nur wenn das Medium Mensch dafür empfänglich ist (siehe Patzwald-Theorie). Die Strahlungsempfindlichkeit mancher Menschen wird von der Radiästhesie (lateinisch radius ‚Strahl‘ und griechisch aisthesis ‚Sinneswahrnehmung‘) untersucht. Diese Lehre gehört zu den sogenannten Parawissenschaften. Der wissenschaftliche Nachweis über die Existenz solcher Strahlungswirkungen konnte bisher nicht erbracht werden. Man mag an solche Wirkungen glauben oder nicht. Auch hier gilt aber das Motto: „Probieren geht über Studieren“ Erst durch Ausprobieren erfährt man am besten, ob etwas funktioniert oder nicht. In diesem Zusammenhang sei kurz erwähnt, dass bereits in den sechziger Jahren eine UNO-Sonderkommission holländische Wissenschaftler beauftragte, die Seriosität des „Rutengehens“ zu überprüfen. Die Holländer bestätigten, dass es durchaus Menschen gibt, die in der Lage sind, auf diese Weise Erze und auch Süßwasser zu finden.

Mit solchen Strahlenwirkungen befasst sich die Radiästhesie:

- physikalischen Objekten (z. B. Minerale, Metalle, Pflanzen)

- Wasseradern und Wasserquellen

- elektromagnetischen Feldern

Das in der Radiästhesie eingesetzte Instrument ist die Wünschelrute, z. B. in Form der Einhandrute (Tensor genannt) und die Lecher-Rute. Zum Einsatz kommen ebenfalls Siderische Pendel.

Geophysikalische Prospektion

![Fluxgate-Magnetometer im Feldeinsatz zur Suche nach archäologischen Befunden durch geomagnetische Prospektion. Urheberschaft: Rabax63 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] geomagnetische Prospektion](https://kompendium-des-wissens.de/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2-4-300x201.png)

![Fluxgate-Magnetometer im Feldeinsatz zur Suche nach archäologischen Befunden durch geomagnetische Prospektion. Urheberschaft: Rabax63 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]](https://schatzsucherkomp-zvkc5jwirt.live-website.com/wp-content/uploads/2024/05/image-18.jpg)

Diese moderne archäologische Form der Erdforschung hat den Vorteil, dass sie Informationen über im Untergrund verborgene archäologische Strukturen liefert, ohne dass in den Boden eingegriffen werden muss. Grabungen lassen sich so genau planen. Die geophysikalische Prospektion trägt auch zur Vertiefung bzw. Bestätigung von Erkenntnissen aus anderen Methoden der archäologischen Forschung bei, z. B. der Luftbildarchäologie. Die Durchführung geophysikalischer Prospektionen ist unkompliziert. Entweder wird die Fläche zu Fuß abgegangen, oder mit einem leichten QUAD (ATV All Terrain Verhicle) abgefahren. Bei der geophysikalischen Prospektion kommen zwei Verfahren zur Anwendung:

- Geomagnetische Kartierung

- Geoelektrische Kartierung

Bei der geomagnetischen Kartierung wird das bodennahe Magnetfeld der Erde mit Sonden gemessen. Die Auflösung beträgt dabei fast ein 500.000stel-Teil der Erdmagnetstärke. Die gesuchten Abweichungen (Anomalien), die von archäologischen Strukturen im Boden verursacht werden, erreichen im Schnitt nur etwa 0,01 % der hiesigen Erdmagnetfeldstärke, sind also sehr schwach.

Im Ergebnis der Messung erhält man ein sogenanntes Magnetogramm., das heißt ein zweidimensionales Abbild des bodennahen Erdmagnetfeldes mit allen lokal begrenzten Abweichungen, die von im Boden vorhandenen Strukturen oder Objekten verursacht werden. Bei der fußläufigen Untersuchung des Terrains kommen zwei bis vier Sonden zum Einsatz. Bei der Untersuchung, mit dem QUAD, kommt eine Apparatur aus zehn Sonden zum Einsatz. Damit lassen sich große Flächen in kurzer Zeit absuchen.

Bei der geoelektrischen Kartierung wird ein künstliches elektrisches Feld im Boden erzeugt, das mit zwei Messsonden in einem Bereich von 0,5 x 0,5 m entlang der Bodenoberfläche abgesucht wird. Das Ergebnis ist ein sogenanntes Resistogramm, welches die horizontale Verteilung der Leitfähigkeit des Stromes im Boden in einem bestimmten Tiefenintervall darstellt. Da, wo die geomagnetische Kartierung manchmal nur schemenhafte archäologische Strukturen aufzeigt, kann die Messung der Unterschiede in der Bodenleitfähigkeit meistens ein klares Abbild liefern.

Luftbildarchäologie

![Luftbildarchäologie, Grundriss eines gallo-römischen Lagerhauses. Urheberschaft: Jacques DASSIÉ [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)] Luftbildarcheologie](https://kompendium-des-wissens.de/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2-3-300x199.png)

![Grundriss eines gallo-römischen Lagerhauses. Urheberschaft: Jacques DASSIÉ [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]](https://schatzsucherkomp-zvkc5jwirt.live-website.com/wp-content/uploads/2024/05/image-17.jpg)

Mithilfe der Luftbildarchäologie werden Luftbildfotografien erstellt und ausgewertet. Die aus der Luft erfolgende Untersuchung des Bodens bedient sich verschiedener Aspekte, wie:

- Schattenmerkmale: Diese werden unter bestimmten optischen Verhältnissen – etwa bei Schräglicht in den Morgen- und Abendstunden – sichtbar.

- Bewuchsmerkmale: Diese zeigen sich in Differenzen von Kümmerwachstum und Üppigkeit des Bewuchses.

- Bodenmerkmale: Diese umfassen die Unterschiede in der Bodenfärbung.

Hinzu kommt die Stereofotogrammetrie, ein Verfahren, mit dem eine dreidimensionale Erdvermessung durch Fotografie in zwei Ebenen möglich ist.

In der Satellitenarchäologie kommen weitere Daten aus der Erdvermessung hinzu. Mit den modernen Satellitengenerationen stehen solche Daten seit Mitte der 2010er in ausreichender Detailgenaue im Dezimeterbereich zu Verfügung, um zumindest bauliche Strukturen zu identifizieren. Des Weiteren Daten aus der Geophysikalischen Archäologie wie Infrarotbilder, Magnetometrie oder Radar, die bei der Überfliegung mit Flugzeugen anfallen.Luftbildarchäologie kann heutzutage mit einfachen Mitteln durchgeführt werden. Bei der Suche nach Anzeichen für alte Schiffswracks können Drohnen und auch Google Earth hilfreich sein. Letzteres sogar von zu Hause aus.

Einige Beispiele:

1985 entdeckte der Luftbildarchäologe Otto Braasch bei einem Erkundungsflug über die Gemarkung der unterfränkischen Stadt Marktbreit am Main im Landkreis Kitzingen in Bayern, ein frührömisches Legionslager aus der Zeit des Kaisers Augustus, das Römerlager Marktbreit. Das Lager gehört zu den wenigen aufgrund von Luftbildern identifizierten römischen Kastellen. Bis 1993 erforschten zahlreiche Archäologen die 37 Hektar große Anlage auf der Anhöhe über Marktbreit. Die Grabungen legten die Überreste zentraler Verwaltungsgebäude mit Präfektur, Speicherbau, Mannschaftsunterkünften sowie zwei Toranlagen frei. Das Lager wurde jedoch nie fertiggestellt. 1991 wurden am nordwestlichen Ortsrand von Goseck (Burgenlandkreis) in Sachsen-Anhalt bei einem Erkundungsflug ebenfalls durch den Luftbildarchäologen Otto Braasch ringförmige Bodenverfärbungen entdeckt und als mögliches Bodenmerkmal einer archäologischen Fundstelle gemeldet. Diese von ihm entdeckte jungsteinzeitliche Kreisgrabenanlage wurde zwischen 2002 und 2004 im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes vollständig ausgegraben. Im Jahr 1992 entdeckte der Luftbildarchäologe Otto Braasch bei einer Flugprospektion südlich von Süpplingenburg in Niedersachsen 80 dunkle Flecken auf einem Feld und meldete dies dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Bei Grabungen vor Ort konnten 14 Grubenhäuser freigelegt werden, die jeweils etwa einen Meter in den Boden eingetieft waren.